ようやく涼しくなりましたね。

千葉県では今年6月中旬から最高気温30℃を超える日が続き、約3か月もの間、猛暑にさらされました。

暑さは体力を奪います。体は汗をかいて熱を逃がそうとしますが、その働きを長く続けられるのはせいぜい1〜2か月程度です。だから夏の終わりから秋にかけて「なんとなく疲れが抜けない」と感じるのは自然なことなのです。

では、30℃を超える環境に長期間さらされると、人の体にはどんな変化が起きるのでしょうか?

汗のかきすぎと自律神経の疲れ

人は暑いとき、体温を下げるために汗をかきます。汗が蒸発するときに周りの熱を奪い、体を冷やすしくみを「気化熱」といいます。

ところが高温多湿の環境では、汗が蒸発しにくいため体が冷えません。体温を下げようと自律神経がフル稼働し、やがてバランスが乱れてきます。その結果、だるさ・眠れない・集中力が続かないなどの不調が現れやすくなるのです。

水分・ミネラル不足

汗と一緒に失われるのは水分だけではありません。ナトリウムやカリウムといったミネラルも出ていきます。

夏はジュースやアイスなど甘いものを口にする機会が増えますが、これらには塩分やカリウムはほとんど含まれていません。糖分だけが増え、塩分不足・カリウム不足のアンバランスな状態に陥りやすいのです。

また糖分をとりすぎると血糖値が急に上がり、インスリンが大量に分泌され、そのあと急激に下がります。これが「血糖値のジェットコースター」と呼ばれる状態で、眠気やだるさ、イライラを招き、かえって疲労回復を妨げます。

食生活の偏り

夏場は肉料理、冷たい麺類、清涼飲料水などに偏りがちです。これではナトリウムはある程度補えても、野菜や果物に多く含まれるカリウムやビタミンが不足します。

カリウムは体内の水分バランスや筋肉・神経の働きに欠かせないミネラルです。不足すると筋肉のこわばりやけいれん、強いだるさにつながります。つまり「夏疲れ」の背景には、水分不足に加えてミネラルのバランス崩壊があるのです。

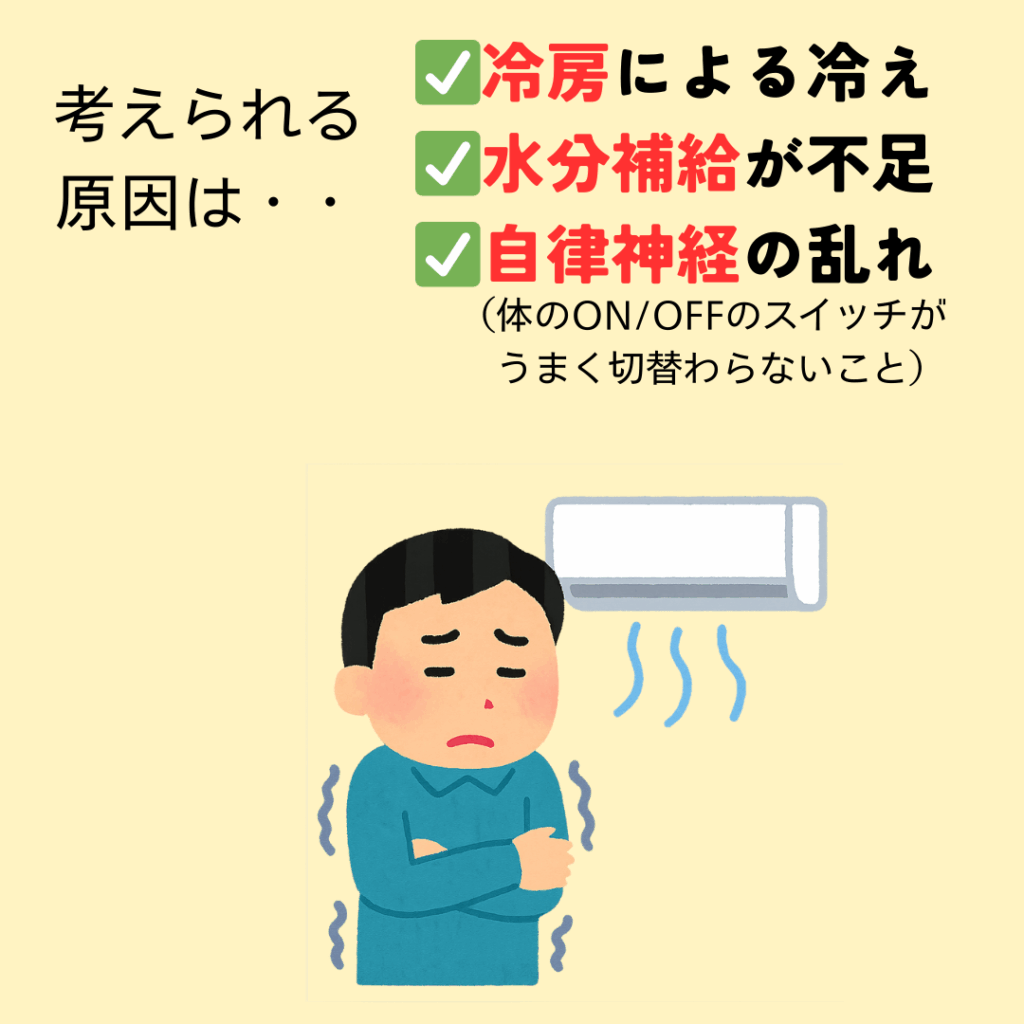

エアコンによる冷えと自律神経の乱れ

涼しい部屋で快適に過ごせる反面、エアコンを長時間使い続けると体が冷えすぎて血流が悪くなります。

また、屋外と室内の温度差が大きいと、自律神経がそのたびに切り替えを迫られ、疲労してしまいます。これが「冷房病」と呼ばれる状態で、だるさ・肩こり・胃腸の不調を招きます。

動物と人の違い(豆知識)

実は「汗をかいて体温を下げられる動物」は人と馬くらいです。

犬や猫は肉球にしか汗腺がなく、口を開けてハアハア呼吸して体を冷やします。豚は泥浴びで体温を下げます。

人が夏に汗をかいて体温を保てるのは、実はとても特別な仕組みなのです。だからこそ、その機能に負担をかけ続ければ疲労がたまるのも当然といえます。

まとめ:整体でできるサポート

夏の間にたまった疲労は、秋口に「夏疲れ」として表面化します。

- 自律神経の乱れ

- 水分不足による血流の低下

- 栄養バランスの崩れ

- エアコンの冷え

これらが重なり、体のだるさや不調につながるのです。

当院では整体によって血流を促し、自律神経のバランスを整えるサポートをしています。自然回復に任せていると冬まで不調を引きずることもありますが、適切なケアを加えることで回復は早まります。

「最近疲れが抜けない」「秋になってから体調がすぐれない」と感じる方は、ぜひお気軽にご相談ください。初めての方も安心してご来院いただけます。